“原始瓷”名谓将中国瓷器创烧史提前千年

作者:广东省富中古陶瓷研究院 院长 蒲重良

我创办的第一家公益机构,广州市普公古陶瓷博物馆2013年开馆迎宾客也来,在众多参访者,有一部分是曾研读本人于2011年在广州出版社刊载的《汉代陶瓷鉴赏》一书的参观者。为他们要求,举办多次学术研讨会和座谈会。坐淡中,多称许本人系“汉代陶瓷鉴赏专著的第一人”,且著述文风质朴易懂,殷切期盼本人继续撰述高古陶瓷鉴赏专著及文章,尤冀能聚焦瓷器起源阶段的商周时期瓷器鉴赏,因为,专著很少。近日稍得闲暇,谨以此文为始,逐一回应读者的期许与信任。

“原始瓷”这一称谓,在过去有其存在的合理性。在缺乏大量考古与科学数据支撑的时期,它能确立夏末商初中国瓷器已成功创烧的事实,意义重大,让中国的瓷器文化推前一千多年。然而,“原始瓷”之名究竟从何而来?2010年筹备广州市普公古陶瓷博物馆时,为求严谨,我曾遍查文献,却始终未能找到其确切的命名来源。最终,开馆之时,我们只能与其他博物馆一样,沿用“原始瓷”这一名称。

(西周原始瓷尊)

开馆后,浙江、江苏等地的一些专家建议我们将“原始青瓷”更名为“早期青瓷”,认为后者更为科学。他们的理由是:这些器物本就是瓷土烧制,只是胎体尚含杂质,工艺有待提升,称“早期”更符合其发展阶段的本质。这促使我们将此名称问题列为研究课题。然而,在本文发表之前的数十年间,这段命名历史几乎不为人知。唯有国家文物鉴定委员会副主任、故宫博物院研究员、中国古陶瓷学会荣誉会长、陶瓷鉴定泰斗耿宝昌先生,能清晰地还原那段定名“原始瓷”的历史时刻。

(蒲重良院长在展厅与耿老合影留念)

耿老曾坦言:“原始瓷”并非一个科学的名称,而是特定历史条件下临时决定的称谓。令人感慨的是,这个临时之名竟沿用至今数十年,其背后有着一段鲜为人知的故事。

(蒲重良院长在博物馆四楼座谈后与耿老和国家博物陶瓷研究所长耿东升老师合影留念)

这段历史从未公开披露。直到2013年12月7日,时年95岁高龄的国家陶瓷鉴定泰斗耿宝昌先生莅临广州普公古陶瓷博物馆参观指导。参观结束后,他与我和蒲亭利、耿东升,蒲治成,蒲帝好在四楼会议室进行了深入交流。我首先向耿老汇报了博物馆的创办情况及相关研究成果。例如,我提出将原各大博物馆统一定名的“汉代褐绿釉”的器物更名为“汉两彩”,我认为这样更有利于学术传承与研究——由此可清晰展现从汉绿釉、汉黄釉等单色釉,发展到“汉两彩”,再至隋唐“唐三彩”的釉彩发展脉络。耿老听后非常高兴,连声称好:“这样好!以后全国统一称为‘汉两彩’,历史发展脉络更清晰,传承更有序。”

(普公古陶瓷博物馆理事长蒲帝好(左一)长江博物馆理事长蒲治成(左二),在展厅与耿老合影)

随后,耿老高度评价了博物馆展出的原始青瓷,认为其精彩丰富,是馆内一大亮点。借此机会,我向耿老请教了“原始青瓷”称谓的由来。耿老毫不保留地讲述了那段尘封的历史:

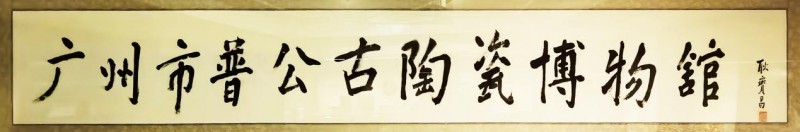

(耿宝昌老师为广州市普公古陶瓷博物馆题字)

20世纪70年代,为宣传中国传统文化,国家决定在法国卢浮宫举办中国历史文化展。法方派遣专家来华,与中方专家共同遴选最具代表性的参展文物。殷墟出土的商代青釉器被双方共同选中。然而,在确定其属性是“陶”还是“瓷”时,中法专家产生了激烈争论。

以史树青、耿宝昌为代表的中方专家坚持认为它是商代瓷器,理由充分:

以瓷土为胎;

器表施釉;

烧成温度高达约1200摄氏度;

胎釉结合致密。

这关乎中国瓷器创烧年代是否世界第一,中方寸步不让。

法方专家则认为其烧成温度不够高、有一定吸水性、胎体不透明,应属陶器。

针对这件展品的争论在展品出国前仍未平息。在时任文化部部长郭沫若主持的出展前会议上,双方再次就此僵持不下。郭部长了解详情后,为既维护“中国瓷器世界第一”的影响力,又能让法方接受,提出了一个折中方案:在这件商代文物的标注名称前加两个字,定名为“商代原始青瓷”。

此方案一出,中法专家均表示接受。“原始瓷”之名由此诞生,并沿用至今。

“原始瓷”称谓的诞生,不仅体现了郭沫若部长在国际交往中的政治智慧,也凝聚了中国专家为维护中华文明历史地位所做的据理力争。(广东省富中古陶瓷研究院院长蒲重良)